更新日時:2025.10.22

【連載】その7 スーパーリーグがもたらしたもの/その8 選手権後の大量移籍/その9 リーグ統一なるか|第4章 再び戦国時代へ|第1部 黎明期|フットサル三国志

PHOTO BY

【連載】フットサル三国志|まとめページ 著者・木暮知彦

第1部 黎明期

第4章 再び戦国時代へ(2001年1月~2002年3月)

その7 スーパーリーグがもたらしたもの

その8 選手権後の大量移籍

その9 リーグ統一なるか

その7 スーパーリーグがもたらしたもの

乱立する通年リーグの中で注目を集めたリーグは、伝説となったスーパーリーグである。ここでは2002年1月27日に2シーズン目を終えたスーパーリーグがもたらしたものについて考えてみたい。

スーパーリーグは元々、民間リーグであり、制約もないことからメディアへの露出に注力をした。設立にあたっては、フットサル専門誌「ピヴォ!」の冠をつける話もあったくらいで、そこには戦略があった。

1つ目は、素朴な話、観客が入れば試合が盛り上がり、選手のレベルアップにつながるからである。そのためには、フットサルのルールはもちろんのこと、チーム情報、選手情報、会場情報などを観客にいかに伝えるかという点で、メディアの役割が重要であった。

2つ目には、スポンサードである。リーグ運営にはお金がかかる。したがって、リーグにスポンサーがつけば運営はより充実し、チームの拠出金の負担も軽減できる。

3つ目は、最終的なプロリーグ化である。選手が〝フットサルで飯が食えるようになる〟ことは当然として、子供たちにも夢を与え、フットサルへの参入間口が広がる効果を期待できる。

当たり前と言えば当たり前のことを書いているだけであるが、フットサルというスポーツが2001年~2002年の発展途上にあるなかで、メディアへの取り組みを強化したことは画期的な試みであった。それは、その後のFリーグがさまざまな面で苦しんでいることからもわかる。

当時のフットサル人口はどのくらいだったかというと、まず「観客」というカテゴリーはなかった。競技人口は、原田理人(日本フットサル連盟理事、のちにフットサル日本代表監督)が2003年2月発売の「月間レジャー産業」という雑誌に「活性化するフットサルマーケットの動向」で推計を試みている。民間の大会開催数から割り出したものであるが、これによれば5万6千人という控え目な数字になっている(推計は難しいという注釈がある)。

2003年に日本サッカー協会が個人登録制度を開始したが、この時の登録数が約10万人である。それが、2004年10月22日付けのスポーツ報知では、信憑性はともかく、競技人口70万人になっている。民間施設の数で見ると、2001年に136施設あったものが、2004年には451施設と増加、3年間で3・3倍となっている(日本フットサル施設連盟調べ)。

それだけ右肩上がりで競技人口が増えていったわけであるが、それにしても2001年~2002年の段階から、スーパーリーグが「する」ばかりでなく「見る」へチャレンジしたことは評価に値する。

実際、第2回になると、日刊編集センター(日刊スポーツの子会社)が専門サイトを立ち上げ、クールオンライン(地域の情報サイト、のちに楽天が吸収)が地域の情報として取り上げるなど、インターネットではあるが、メディアへの露出を増やしていった(それまではフットサルネットと雑誌ピヴォ!だけであった)。

また、テレビでも、テレビ朝日が「GET SPORTS」で特集を組むなど、スーパーリーグ運営事務局の努力が実った結果となっている。

それでも、当時の観客動員数は、1試合で400〜500人、4試合ののべで1200人程度であったから、「見るスポーツ」に進化するには絶対的な競技人口がまだまだ少ないか、見るためのコンテンツに何かが欠けているのか、課題は多かった。

取り組みが早すぎたのか、のちに始まるリーグの統一とともに、日刊スポーツもクールオンラインもフットサルからは撤退してしまった。インターネットメディアはその後、ブログやツイッター、動画コンテンツの配信へと進歩していくが、技術的にもまだ早すぎたのかも知れない。

しかしながら、リーグが消滅したのちも脈々と継続する産物をスーパーリーグはもたらした。それはサポーター組織である。

Jリーグでは当たり前のサポーター組織は、フットサル界においては、スーパーリーグ以前は存在していなかった。むろん、全日本選手権などの大会だけ応援するファンはいたが、リーグ戦があるたびに観客席で横断幕を掲げ、起立し、組織的に声を上げて応援するグループが出現したのは、スーパーリーグがきっかけである。

そして、その先鞭をつけたのはガロの応援団であった。ガロはすでに紹介したとおり、東京のサッカー名門チームのエリースFCにいた横田年雄と河上哲也が設立したフットサルチームで、三国志の第3勢力として確固たる地位を築いていた。横田は、持ち前の行動力から、トップチームばかりでなく、レディース、U-22、U-18、U-15などのチームを立ち上げるとともに、フットサル教室を開くなど、競技の普及に貢献した。また、彼の書くブログも有名で、熱いフットサル論を展開、人気を博していた。

一方、ガロの応援団を立ち上げたトヨ(ニックネーム)は当時、エンジョイやミックスチームなどでフットサルを楽しんでいた。そこに、たまたま来ていた横田がミックスチームの運営方法などを聞くなどして話すようになり、横田がスーパーリーグを見に来るよう誘ったのだという。それは、スーパーリーグの最初のシーズンの第2節、東京ベイフットサルクラブだった。トヨは、そこで繰り広げられる熱い戦いにすっかり魅了された。そして、フットサル界には応援団がまだいないことから、フットサル界にも、Jリーグ並みの、かつ、フットサルらしい応援スタイルを確立しようと思い、サポーター組織を立ち上げる決意をした。

その仲間に加わったのが、第2回スーパーリーグの時のワカン(ニックネーム)だった。ワカンは、FC東京の応援団のメンバーだったが、たまたま、横田が開いているフットサル教室に参加して知り合い、ガロの応援団に加わることになった。

その後、応援団の輪が広がり、ガロの象徴である南十字星のロゴをあしらった大きな弾幕を背に声を上げての応援は一躍有名になった。体育館で行われるフットサルでもJリーグ並みの応援ができることが証明され、当時それは画期的であった。

先鞭をつけたガロに刺激され、その後、さまざまなチームでサポーター組織が立ち上がり、関東リーグ、Fリーグへと受け継がれていくのだが、応援文化がブレイクするのは、チャイニーズ・タイペイで行われたワールドカップまで待たねばならなかった。それは、後述する。

考えてみれば、サポーター組織も、「見るスポーツ」のコンテンツとしては重要な要素であり、スーパーリーグは使命を終えて消滅することになったが、サポーター組織が残した功績は大きい。リーグの表紙は変わっても、生身の選手、サポーター組織は脈々と受け継がれるものだと強く感ずる次第である。

と言うことで、お宝写真はサポーター組織の弾幕にしよう。すべては掲載できないが、当時を思い出してほしい。どのチームの弾幕かすべて当てれば、これまた〝通〟である。

その8 選手権後の大量移籍

再び、選手の大量移籍の季節がやってきた。この章のスタート、2001年の全日本選手権後にチームの消滅や合従連衡が起きた話をした。あれからわずか1年、2002年の全日本選手権が終わった頃、またしても選手の流動化が起こったのだ。

むろん、プロリーグともなれば、シーズンが終わって次のシーズンが始まる間は移籍市場が開くのは当たり前のことである。しかし、当時のフットサルはプロでもなく、学校や企業スポーツでもないから、より一層、簡単にチーム間の選手移籍が行われた。

まずは、Suerte banffからカスカヴェウに稲田、三輪、そしてのちにタイリーグに渡るGK古庄が移籍する。また、ガロからゴールキーパーの伊藤淳(のちにマルバ、エスポラーダ北海道)もカスカヴェウに移籍する。

ガロからシャークスへの大量移籍は衝撃的であった。GK角田麻人、フィールドでは関、村松淳二、下山修平、広瀬孝夫、高砂和重、岡部慶幸ら、多くの選手がチームを移った。

逆にガロも補強を行い、のちにFリーガーや日本代表となる逸材を集める。大量移籍がきっかけとなったと言っても過言ではない。西野宏太郎(のちにシュライカー大阪、リガーレヴィア葛飾GM)、日本代表にもなった選手で言えば、小山剛史(のちに名古屋オーシャンズ、府中アスレティックFC)、横江怜(のちにペスカドーラ町田)、滝田学(のちにペスカドーラ町田、バルドラール浦安)らである。

なお、日本女子代表監督となった在原正明も、このしばらく後にガロに入団している。在原はのちにスペインに、選手としてよりもコーチとして留学する異色の存在で、帰国後はバルドラール浦安の通訳やスクールコーチ、東急スポーツシステム株式会社のフットサルスクールコーチなどを歴任した。

ちなみに、ミゲル・ロドリゴとブルーノ・ガルシアの日本代表監督の下で通訳兼コーチを務めた小森隆弘は、同じ東急スポーツシステムのフットサルスクールスタッフの先輩だった。小森は、奇しくも、この頃ブラジルでプロサッカーチームに挑戦、のちに当時はカスカヴェウの市原がブラジルのアマフーザとプロ契約、渡伯した折、雑誌ピヴォ!にインタビュー記事を執筆するなどした。小森は帰国後、映像関係の仕事についた際もフットサルに関わり、東急スポーツシステムに入社後は、スペインでのフットサル研修の経験を積んでフットサルスクールを立ち上げた。その後、日本代表チームのテクニカルスタッフ、コーチ、通訳などを務め、日本サッカー協会のナショナルチームダイレクターを歴任した。

移籍ではないが、驚くニュースもあった。それはファイルフォックスのオスカー監督の退団である。全日本選手権を優勝したばかりなのになぜ、ということになるが、その理由はいかんともしがたいものであった。全日本選手権優勝監督といっても賞金が出るわけではなく、監督そのものも無給である。むしろ家族の犠牲の上に成り立っている。

これは選手とて同じであるが、再び国内の盟主の座を取り戻したこともあり、生活もあるため一区切りつけたかったものと思われる。むろん、この時、わずか2年後には再び復活するとは誰も思わなかった。しかも、リベンジだったのであろうか、あの櫻井が仕掛け人だったとは……。

なお、関西のアスパから上京、ファイルフォックスに入団した原田も、地元に戻ることを決意してファイルフォックスを退団、マグ(シュライカー大阪の母体である「Atletico MAG's/CIBLASIL」)に移籍した。

カスカヴェウにも波乱があった。それはチームの重鎮、市原のブラジルパラナ州のプロチーム、アマフーザとのプロ契約移籍である。甲斐、前田、相根と続いた海外経験、海外移籍を見て、満を持しての移籍であろう。もっとも、市原は中学時代からブラジル留学の経験があったから、ブラジルは庭のようなものである。

移籍にはさまざまな理由があり、外からはうかがい知れないものがある。当時は、こんなに移籍があっていいものかと思ったものだが、こうして時間が経って振り返ると、アマチュアの移籍は、刺激し合って才能を磨く大きな機会と考えられる。このように自由な移籍の繰り返しがあったからこそ、関東はフットサルの達人たちの百花繚乱の地になったのであろう。

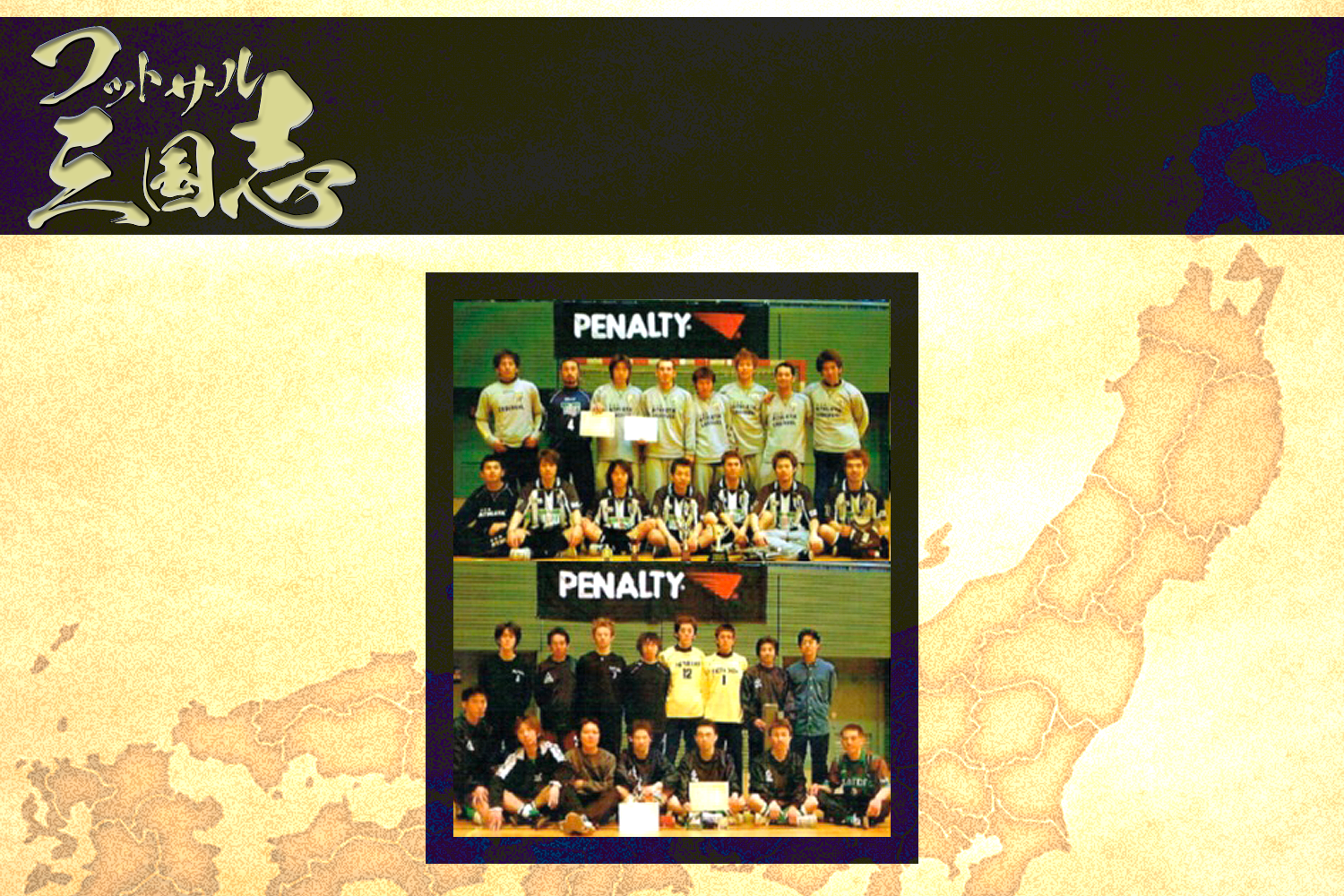

お宝写真は当時、大量移籍で話題となった新しいシャークスの集合写真としよう。最後となった第3回スーパーリーグ優勝(2002ー2003シーズン)、第5回関東リーグ初参入・初優勝(2003ー2004シーズン)、第4回地域チャンピオンズリーグ優勝(2003ー2004)と輝かしい実績を残すことになるのだが、まさかその後、Fリーグ設立に翻弄され、いずれ解散になるとは誰も思わなかった。

その9 リーグ統一なるか

2002年3月16日、17日、千葉ポートアリーナで「リーグ統一」なるか否か、極めて重要な大会が開催された。それは第4回関東リーグの参入戦である。

その前の年、東京都リーグを経ないと関東リーグに参入できない2チーム、カスカヴェウと府中アスレティックFCは東京都リーグに参戦、見事1、2位フィニッシュを果たし、参入戦の権利を得る。

しかし、この参入戦に勝たなければ関東リーグに昇格はできない。もし、この時点で昇格できなければ、スーパーリーグと関東リーグの二重構造はさらに長く続くことになったかもしれない。当然、2チームの同時昇格が望ましかった。

そして下馬評どおり、両者は決勝で当たり、2チーム同時昇格を果たした。しかも、スコアは3ー3のPK戦で、府中アスレティックFCが勝利してのものだった。いかに、スーパーリーグが当時としてはレベルの高いものであったかがわかるというものである。この結果、ファイルフォックス、カスカヴェウが同じ土俵で戦う通年リーグが誕生、真の戦国時代を迎えることとなった。

なお、実際には統合に時間がかかり、最後の第3回スーパーリーグが同時並行で開催された。したがって、掛け持ちのチームはカスカヴェウ、ガロ、府中アスレティックFC、ロンドリーナ、プレデター、ブラックショーツで、関東リーグのみは、ファイルフォックス、フトゥーロ、小金井ジュール、マルバ、メイクナイン、キューピーである。

一方、スーパーリーグのみの参加はシャークス、第3回から参入した湘南蹴族であった。ちなみにシャークスの関東リーグ参入はさらに翌年の第5回からである。

新チームを迎える第4回関東リーグ開幕の少し前、2002年5月4日から6日まで、ひっそりと第2回地域チャンピオンズリーグが開催された。〝ひっそり〟という意味は、連休中の開催であったこともあるが、場所が代々木第一体育館であまりに広く、観客がまばらだったからである。また、メディアでの宣伝も少なかった。各地域のリーグ王者が中央に集まり、本来なら日本一を決める大会であったはずだが、地域チャンピオンズリーグはこの第2回に限らず、その後もなかなか盛り上がらない状況が続いた。

原因としては、リーグ戦、選手権の終了後に行われるものであるため、コンディション面で良いパフォーマンスが得られないこと、まだ地域格差が大きいこと、予算面が厳しく、宣伝が行き届かないことなどが挙げられよう。

しかし本質的には、優勝した場合は、全国リーグ、例えばFリーグに昇格できるといった、選手のみならず観客向けの動機付けが必要である。サッカーの場合、全国地域リーグ決勝大会はJFL昇格がかかった大会となっている。

あるいは、フットサルでも、第1回地域チャンピオンズリーグ優勝チーム(小金井ジュール)は、全日本選手権の出場権利(連盟推薦枠)が与えられていた。第2回からその権利がなくなり、Fリーグのカップ戦の出場機会が得られるようになったのはだいぶ後のことである。

さて、大会結果は決勝でファイルフォックスが7-0でガロを破り優勝、準優勝はガロ、3位にはフトゥーロが入り、3位までを関東が独占した。関東リーグの上位3チームがこの大会に参加できる権利を得るので、全チームで独占したことになる。当時は、関東リーグの力がいかに抜きん出ていたかがわかる。ガロは、大量に選手が入れ替わったにもかかわらず、予選ブロックではファイルフォックスを3-1で破り、1位通過を果たす健闘を見せた。しかし、皮肉なことに、ガロにとっては、この大会の成績がピークで、以降は厳しい戦いが続くのであった。

お宝写真は、ようやくカスカヴェウと府中アスレティックFCが都リーグから関東リーグに昇格するきっかけにもなった、東京都フットサルチャレンジ2002の優勝、準優勝の集合写真としよう。

注目は、カスカヴェウには移籍したばかりの稲田、三輪、古庄、伊藤が早くも写っていることである。この両チームが同時に関東リーグに昇格したところが意義深い。残念ながらFリーグ設立時は同時参入とはならなかったが、もしこの時、両チームが関東リーグ同時昇格を果たさなかったら、その後の競技フットサルの歴史は加速しなかったであろう。結果的には、強豪チームは2003年の第4回関東リーグからシャークスを除いてほぼ寄せられた形になり、スーパーリーグは2003年の第3回をもって終焉を迎えることになった。

ちなみに、2003年までの関東リーグ、スーパーリーグ、地域チャンピオンズリーグの優勝チームを振り返ってみる。

■2003年までの3つのリーグの優勝チーム

2000ー2001

第1回関東リーグ:プレデター、ガロ(※同時優勝)

2001ー2002

第2回関東リーグ:小金井ジュール

第1回スーパーリーグ:カスカヴェウ

第1回地域チャンピオンズリーグ:小金井ジュール

2002ー2003

第3回関東リーグ:ファイルフォックス

第2回スーパーリーグ:カスカヴェウ

第2回地域チャンピオンズリーグ:ファイルフォックス

2003ー2004

第4回関東リーグ:カスカヴェウ

第3回スーパーリーグ:シャークス

第3回地域チャンピオンズリーグ:カスカヴェウ